编者按 2025年5月14日《文汇报》刊发了校长娄永琪教授的署名文章《意大利设计:融入生活的产业创新引擎和文化软实力》。现全文转发如下:

笔者的这个专栏,主要是从个人视角为大家介绍获得英国皇家艺术学院荣誉博士学位的设计师们以及背后的设计故事。之前的文章介绍了芬兰设计师,这次选择的是意大利。

尽管作为一个国家概念的意大利,经历了历史上的分分合合,起起落落,但从古罗马开始,其璀璨文明的影响一直绵延至今,并且在与其他文明的交融之中,不断推陈出新、熠熠生辉。特别是作为文艺复兴的发源地,亚平宁半岛上空,在艺术、文学、建筑等多个领域发出的阵阵春雷,成为终结漫长中世纪的华彩乐章,并留下了达芬奇、米开朗基罗等一批具有传奇色彩的“全能创新者”们创造的文化遗产。而到了近现代,意大利设计以其自信的文化、创新的理念和精湛的工艺而闻名于世。

意大利的设计师们不仅注重产品的外观和功能性,更强调设计的文化内涵和社会价值,往往对历史、文化和生活有着深刻理解和个性诠释。这种精神不仅体现在设计师的作品中,也深深植根于意大利人的日常生活中,使得意大利设计在世界上独树一帜。

WDCC2024“意大利设计:冠军和隐形冠军”专题展

作者于2019年在宝拉·安东内利策展的第22届米兰三年展展出的象征城乡关系的乒乓球台

Flos公司出品的被戏称为“钓鱼灯”的Arco灯(图片来源于Flos官网)

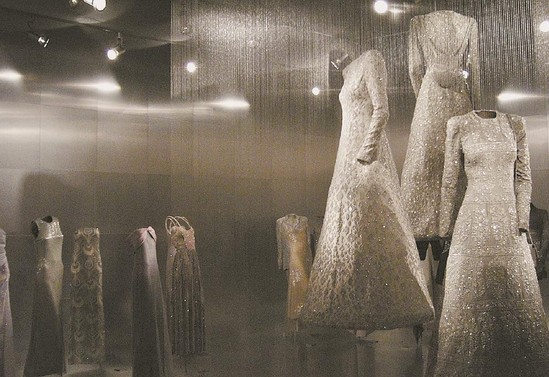

2003年乔治·阿玛尼在上海美术馆的特展(本版图片除注明外均由作者拍摄)

意大利设计面面观

二战后,意大利是最好的诠释创意产业和产业创意之间相辅相成关系的国家之一。作为战败国,意大利的经济复苏以中小企业集群和设计驱动为核心,同列奥纳多等国有控股集团共同构建了“意大利制造”的多元生态,以自己的方式创造了战后重建与经济奇迹。

受益于马歇尔计划,1950-1963年意大利GDP年均增长5.8%。都灵的菲亚特(Fiat)成为欧洲第二大汽车制造商,同时带动其他机械制造业(如比亚乔Piaggio摩托)和钢铁业发展。米兰成为意大利的金融与设计中心,以家具与时尚产业为核心。依托1961年创办的“米兰国际家具展”和1990年开始的“米兰设计周”,米兰构建了全球最大的设计会展系统,将全城工业区、博物馆、品牌展厅转化为设计展示空间,带动创意经济与旅游业。阿玛尼(Giorgio Armani)、普拉达(Prada)等品牌通过设计叙事强化全球影响力,米兰时装周与设计周联动,形成“时尚-设计-制造”全链条。1954年创立的意大利金圆规奖(Compasso d′Oro)由意大利工业设计协会(ADI)主办,是全球最负盛名的设计奖项之一,被意大利国家文化遗产部列为国家遗产。根据《Design Economy 2023》,米兰集聚了欧盟14%的设计师,创造了18%的附加值,成为毫无争议的全球设计之都。艾米利亚-罗马涅大区形成“第三意大利模式”,法拉利(Ferrari)、兰博基尼(Lamborghini)以设计驱动技术突破,将赛车基因融入民用车型;与此同时,中小企业集群在纺织(Max Mara,1951)、陶瓷(Sassuolo产区)等领域崛起,奠定了艾米利亚-罗马涅“工业区域”的基础。

在去年九月召开的2024世界设计之都大会上,作为创意总监和总策划,我邀请中国意大利商会策划了一个名为“意大利设计:冠军和隐形冠军”的专题展,由同济大学艾薇儿教授策展。通过展出来自汽车、工业机械、医疗设备、精密工程、奢侈品、餐饮等行业的40多个著名品牌的设计作品,揭示了无论是面向消费者的诸多家喻户晓的品牌,还是面向企业的幕后冠军意大利企业,如何把设计作为战略竞争的资源在实现商业成功的同时,塑造了意大利特有的生活方式、文化和国家软实力。

群星璀璨的意大利设计师

自从1967年英国皇家艺术学院第一次颁发荣誉博士学位以来,在近60年间,先后有10位意大利人获得了皇艺的荣誉博士,其中除大文豪翁贝托·艾柯和雕塑家贾科莫·曼祖以外,均为设计师,数量之众,位居世界第一,足见意大利设计的全球影响力。

1968年,吉奥·庞蒂(1891—1979)成为第一位获得皇艺荣誉博士学位的意大利人,也是全世界第二位获此荣誉的设计师。他不仅是一位建筑师,还是工业设计师、家具设计师、艺术家、教师、作家和出版商。庞蒂的设计理念强调“实用加美观”,他设计了超过100栋建筑,在室内装潢、家具、陶瓷、灯具、金属及玻璃制品等多个领域亦有大量作品。

1956年,吉奥·庞蒂完成了他最重要的建筑设计——米兰倍耐力大厦。这是当时欧洲最高的建筑,也是意大利战后重建的象征。我至今依然清晰地记得第一次在米兰中央火车站广场看到这栋鹤立鸡群的建筑时,对其优雅和简洁的设计手法的赞叹之情。他于1957年为卡西纳公司设计的木质超轻椅,是其“有限形式”理论在产品设计上的体现。

吉奥·庞蒂对意大利设计的影响,远远超过了作为一名杰出的设计师。比他的设计更为影响深远的是他创办并长期担任主编的《Domus》杂志。我当年学设计的时候,《Domus》是了解国外最新设计最好的杂志。融合建筑、家居、产品、平面等多元设计领域的内容,以及超大的开本,让我们对每一期新刊都无比期待。他还是米兰设计三年展的灵魂人物之一,对意大利现代设计风格的形成和推广有着重要贡献。作为设计教育家,他在米兰理工大学任职期间,培育了好几代意大利设计师。

1980年获皇艺荣誉博士的埃托雷·索特萨斯(1917—2007),是著名建筑师和设计师,以大胆的色彩、独特的形状和实验性的美学而闻名。索特萨斯的设计跨越了多个领域,包括家具、珠宝、玻璃、照明、家居用品和办公用品的设计。他在50岁的时候,设计了他前半生最具有代表性的作品:奥利维蒂“情人节”打字机,火红的色彩和简洁的现代设计造型成为当时职场女性最酷炫的办公工具,现在已经成为众多中古设计爱好者竞相收集的必备藏品。

但真正让索特萨斯写下世界设计史上浓墨重彩一笔的成就,是他在60多岁的时候把他事务所的年轻人都提升为合伙人,作为联合创始人创立了著名的孟菲斯小组,名称灵感来源于鲍勃·迪伦的歌曲《与孟菲斯蓝调一起被困在车里》。孟菲斯设计以其非传统的风格、夸张的造型、艳俗的色彩,对流行全球的“国际主义”风格表示旗帜鲜明的反对。例如他1981年设计的卡萨布兰卡柜完全颠覆了大家对“好设计”的习惯认知。当时评论家不无嘲讽地称孟菲斯是“所有坏品味的集合”。“管他呢!我们反对的就是好品味!”,孟菲斯设计师们就是意大利设计界离经叛道的民谣摇滚、重金属和朋克歌手。

令人惊叹的是当年索特萨斯力捧的那批年轻人,后来成为了意大利现代设计的中坚。米歇尔·德·卢基,安德烈-布兰奇,马可·萨尼尼,彼特·夏尔,马蒂奥·图恩,娜塔莉·杜·帕斯奎尔,阿尔多·契比齐,每一个都是熠熠生辉的名字。

1987年获皇艺荣誉博士的阿基莱·卡斯蒂廖尼(1918—2002)也是意大利著名的建筑师和设计师。他和他两个兄弟的设计以其幽默感、创造力和功能性而闻名。他们涉猎广泛,覆盖了家具、照明、音响、家居和办公用品等多个领域。他最著名的作品应该是为Flos灯具公司设计的“钓鱼灯”。意大利大理石基座和轻巧的弧形灯杆形成鲜明对比,其硕大的形体和高昂的价格不是一般人可以企及的。我总觉得“要么买不起,要么买了也没地方放得下”的顾虑应该影响了不少销量。但一旦它出现在那里,一定会因为强大的气场成为空间的主角。

阿基莱·卡斯蒂廖尼从自行车坐垫和拖拉机坐垫获得灵感,分别设计的“自行车座”椅子和“拖拉机”椅子,以及像机器人样子的Brionvega组合音响,不仅在形式上独特,还在功能上非常实用,被收藏在世界各地的博物馆中。

当然,谈到意大利设计和生活方式,怎么能不谈到汽车呢?

吉奥盖托·乔治亚罗(1938—)于1984年获得了皇艺的荣誉博士学位。他创立了Italdesign(意大利设计)公司,为不同公司设计了超过200多款汽车。他不仅为阿尔法罗密欧、兰博基尼等设计超级跑车,也是脍炙人口的大众高尔夫的缔造者。在汽车设计的盛名之下,他还设计了无数从通心粉到矿泉水瓶到相机等的经典作品。我一直认为30年前曾经拥有过的尼康F4照相机是所有现代相机中最完美的设计。10年前,我请他来同济做一个演讲,他在学院的餐厅“天使学堂”一口气吃了三个披萨,还称赞是在中国吃到的最好的披萨。我想他职业生涯的成功和这种亲和力是不无关系的。“他以其独特的意大利式设计美学,把人体工程学、空气动力学等技术应用完美融入人的需求、情感和意义创造之中。从‘人’出发,发掘生活中‘美’的诠释方式,在设计发展前沿中永远应该占有一席之地。在人工智能泛滥的今天,其价值尤为突出。”——这是我作为评委会主席为乔治亚罗获得2024年的前沿设计奖(FDP)设计贡献奖撰写的颁奖词。我希望以此来致敬这位八旬老人和他为我们创造的各种美好事物。

2002年获得皇艺荣誉博士学位的塞尔吉奥·宾尼法利纳(1926—2012)是另一位名闻遐迩的意大利汽车设计师,以其优雅和创新的汽车设计而闻名。与乔治亚罗带有强烈个人色彩的英雄主义设计相比,宾尼法利纳背后是一个高水平管理的大型设计公司的设计力量。他给法拉利设计的250 GTB,Daytona,F40和Enzo等都是经典。除了汽车设计,宾尼法利纳还积极参政,曾经长期担任欧洲议会议员,是意大利共和国的终身参议员。

比汽车更具影响的设计领域是时尚设计,因为与每个人的日常生活息息相关。而较之前述的几位设计大师,乔治·阿玛尼(1934—,1991年获皇艺荣誉博士)的影响力则更甚,到了妇孺皆知的程度。

阿玛尼于1975年创立了自己的品牌,并迅速在时尚界崭露头角。阿玛尼的设计理念强调舒适、实用和极简。他的服装设计打破了传统的束缚,化腐朽为神奇,让男装的沉闷变得时髦,为女装创造了一系列自由、自信和优雅的设计语言。他是好莱坞最受欢迎的设计师,为《美国舞男》《碟中谍》《十三罗汉》等无数电影设计了服装。借助电影的传播力,阿玛尼几乎成为意大利时尚设计最具大众知名度的品牌。

缪西亚·普拉达(1949—,2000年获皇艺荣誉博士)是普拉达集团的掌门人和首席设计师。她的职业生涯始于在她祖父创建的普拉达公司担任配件设计师。1978年,她接管了公司并逐步将普拉达发展成全球知名的奢侈品品牌。黑色是普拉达的标志色,她设计的黑色尼龙袋在1980年代取得了巨大成功,成为品牌标志。她于1993年创立的Miu Miu品牌,以自己的昵称命名,希望籍此探索更为实验性和个人化的设计理念。

宝拉·安东内利(1963—)是继缪西亚·普拉达之后第二位获得皇艺荣誉博士学位(2014)的意大利女性。她是建筑师、策展人、作家和教育家,她最为人熟知的身份是纽约现代艺术博物馆的建筑与设计策展人。

策展人是设计生态中非常重要的一个角色,设计的潮流和设计师的创新作品,往往是通过展览和媒体的形式向大众传播的。策展人对设计的诠释、批判和反思,本身是一个全新的创作过程。与前面提到的吉奥·庞蒂孜孜不倦地推动意大利设计的国际影响力相比,安东内利在MoMA的工作,更多地是一位意大利策展人站在一个全球视野的高度去前瞻未来发展。她策划的展览和她的演讲与写作涉猎广泛,涉及到对设计与科学、生物、流行文化等多个领域的交叉与互动的思考和批判。2019年她策展的第22届米兰三年展以“破碎的自然——设计为人类生存”为主题,试图探讨设计对人类与生存环境的关系影响,向世界展示设计如何提供解决我们时代问题的新思路。

意大利的设计教育

看到这里,大家一定好奇,这么多杰出的意大利设计师是怎么培养出来的?从2007年推动同济大学与米兰理工大学和都灵理工大学建立两个双硕士学位以来,我先后以米兰理工大学的客座教授和教授晋升委员会委员、意大利高等理工学院科学委员会委员、米兰三年展中国馆联合策展人、金圆规奖评委等多个学术角色,深耕中意设计教育合作20多年。我认为以意大利高水平的设计教育得益于以下三个特色:

首先,是意大利悠久的文化传承和独有的创新生态。意大利的璀璨文明,不是写在书本里的,而是你可以亲眼看到的。城市是最好的大学,意大利的城市是最鲜活的例证。从古罗马、到中世纪、到文艺复兴、到新古典主义、到现代主义的建筑,你都可以在一座座城市里亲眼目睹、亲身体验。在每个城市遍布全城的博物馆、美术馆、展览馆,你可以饱览从古典到当代的各种艺术、设计和文化收藏,它们是从幼儿园到大学的最佳校外课堂。

意大利是世界上设计科普最成功的国家之一,设计杂志、媒体、奖项、活动、展会等是意大利文化和生活的一部分。我教过很多意大利学生,经常感到他们对色彩、对审美有一种与生俱来的天赋,这事实上就是从小耳濡目染的结果。

其次,是意大利的多元设计教育体系。历史上,建筑作为设计的集大成者,很长时间是意大利设计教育的基础。意大利的设计师执业考试,考的就是建筑师执照。一直到2000年,米兰理工大学才把设计学院从建筑学院分离出来(同济大学九年后同样把设计从建筑分离出来成立了设计创意学院)。米兰理工和都灵理工两所国立大学为意大利培养了90%的设计师,成为意大利设计师的摇篮。1960年代以后,意大利成立了一批著名的私立设计学校,比如欧洲设计学院和Domus Academy等,聘请了大批一线设计师作为客座教师,承担了培养专业人才的责任,而综合性大学则越来越关注学科前沿和研究。

意大利设计是一个宽泛的概念,你有什么样的职业理想,就有合适的学校等着你。因为这些学校是如此不同,因此完全没法用排名或指标来衡量。事实上,如果你想成为一个职业设计师,甚至不需要进入大学。孟菲斯的联合创始人之一阿尔多·契比齐大师,就是自学成才的,著名超跑品牌创始人和设计师帕加尼也是自学成才的。“条条大路通罗马”的松弛感和宽容氛围,才是意大利创新文化的基本盘。

第三,是意大利设计教育的前瞻和批判精神。如果你去意大利最好的设计大学,如米兰理工大学深造读硕士或是博士的话,你一定会惊讶于在意大利的研究生教育中,大师们的设计世界似乎不是学生们学习的全部,甚至连主流也谈不上!比如近20年来,在米兰理工大学的工业设计系,社会创新、设计管理、系统设计、产品服务体系设计、可持续设计是绝对的主流,设计学院的掌门人也几乎都从这些领域产生。这里既有埃佐·曼奇尼教授等领军人物的巨大影响力,更有学界对商业和现实世界刻意保持距离感和批判性的自我选择。

意大利在整合工程、设计和管理,培养跨学科创新领军人才方面,也是全世界的先驱。2004年,米兰理工和都灵理工两所理工大学联合创立的以跨校联合、跨学科合作、国际化合作和校企合作为特色的创新人才培养平台——意大利高等理工学院,是意大利设计思维驱动的学科交叉和创新最成功的范例。

2024年底,被称为世界三大百科全书之一的《意大利百科全书》迎来其100年历史上的第11次补卷更新。我受邀为这次更新撰写了最新版的“设计”词条,把设计置于可持续发展及创新驱动的语境下讨论,为设计王国意大利最权威的知识文献贡献了对设计的最新诠释。毫无疑问,这是一件值得骄傲的事:未来近10年,意大利人要查什么是设计,需要看一个中国学者写的文章了。这一方面是我的设计学术主张符合意大利百科全书“追踪方向之路,试图了解我们生活的时代,建设和捍卫新一代的未来”精神的缘故使然,但更值得深思的是意大利对全球知识界的开放胸怀——我觉得这就是真正的文化自信。也许这种开放和自信,才是造就意大利设计传奇的真正秘诀。

(作者为上海工程技术大学校长,瑞典皇家工程科学院院士,同济大学教授)