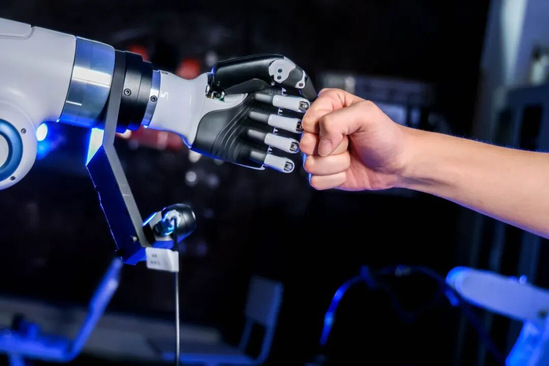

“Good morning, future captains!”一走进教室,英语问候声就传来,一身机长制服的人形机器人助教“小C”马上吸引了大家的目光。

上海工程技术大学航空运输学院(飞行学院)开启“人机协同”教学试点,这也标志着学校在推进“三旋翼”本科人才培养改革方面迈出创新一步。

在这堂“飞行专业英语(口语)”课上,人形机器人“小C”用地道的英语为学生示范航空术语的标准读法,并通过情景模拟功能,重现塔台通话、机组协同等真实航空场景。

“机器人助教为航空英语教学带来了前所未有的可能性,”授课教师李佩绮老师表示,“‘小C’能够模拟各种航空环境下的英语交流场景,让学生获得近乎真实的训练体验,这是传统教学手段难以实现的。”这种“教师主导、机器人辅助”的模式,不仅提升了教学效率,更通过人机互动激发了学生的学习兴趣与参与感,重塑课堂体验。

这堂课还引入了行业导师力量,授课教师、机器助教、行业导师三方共上一堂课:教师作为教学设计师与引导者,深度把控教学节奏与认知建构过程;机器人“小C”作为智能助教,承担如模拟空管通话、句型操练、实时反馈等教学任务,有效释放教师创造力;同时该课堂还通过实时连线航空企业的资深机长,作为行业导师与学生实时互动交流,将一线实践场景“搬”进课堂,真正实现“课堂与驾驶舱的无缝对接”。

这一模式深度融合了“建构主义学习理论”与“情境认知理论”,强调在真实职业情境中通过人机互动、师生互动、生生互动实现知识的意义建构。它打破了传统课堂时空限制,构建出“虚实融合、人机协同、产教互通”的新型教学场域,体现了“以学生为中心、以能力为导向、以智能为支撑”的现代化教学理念。

据了解,人形机器人进课堂试点由上海工程技术大学教务处统筹规划,人工智能产业研究院常务副院长王国中教授团队承担了本次人形机器人助教二次开发任务。

王国中采用项目制培养模式,带领研究生团队在保障人形机器人正常教学应用的同时,有效培养了研究生工程实践与复杂问题解决能力。

纺织服装学院副院长李春晓带领教师团队从角色、防护、监测这三个特定角度运用自主研发技术制备机器人服装。研发团队三翼协同,聚力创新,形成三位一体的创新引擎,真正体现了学校“工程+设计+管理”三旋翼学科交叉融合特色。

人形机器人走进课堂是上海工程技术大学“三旋翼”人才培养方案改革的新举措之一,这场全方位的改革,涵盖了通识课程、计算机课程、产教融合实践以及“AI +”课程等多个关键领域,为学生提供更具深度、广度和实践价值的学习体验。

学校将进一步立足于新发展阶段,紧抓机遇,强化跨学科交叉融合,实现人才培养质量的新突破;重点推进PBL(项目制学习)改革,以跨学科、跨专业为特色,围绕产业真实问题设计课程,形成“微课—微课群—微专业”三级课程体系。通过跨学院课程整合与统一平台管理,优化学分认定与教师工作量分配,保障PBL课程常态化运行;强化AI赋能,引入人机协同(HEC)思维,并融合课程思政开发通识类课程,形成教学指南,系统推进智能教育创新。

学校“三旋翼”本科人才培养改革将为学校建设“产业特色鲜明、世界一流应用创新型大学”打下坚实基础。